2026年北京中考新蓝图:分层评价与过程性考核下的教育转型

好师来中考一帆

当全国多地中考改革聚焦于科目分值的加减法时,2026年北京中考方案展现了一条更具结构性与系统性的改革路径。它超越了简单的分数调整,通过“考试科目”、“考查科目”、“考核科目”的三层架构,以及对过程性考核的深度强化,试图破解“唯分数论”的顽疾,引导义务教育阶段回归育人本质。这套方案如同一份精密的蓝图,预示着北京基础教育评价体系正在经历一场静水深流的深刻转型。

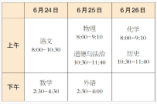

2026年北京中考考试科目&分值 | ||

| 类别 | 科目 | 分值 |

| 考试科目 (全市统一命题) (具体分数以20026年政策为准) | 语文 | 100分 |

| 数学 | 100分 | |

| 外语 | 100分(笔试60分+听说机考40分) | |

| 物理 | 80分(笔试70分+实验操作10分) | |

| 道德与法治 | 80分(开卷考试70分+综合素质评价10分) | |

| 体育与健康 50分 | 初二上学期体育健康考核:10分 | |

| 初二下学期体育健康知识模拟机考:10分 | ||

| 初三下学期中考体育现场考:30分 | ||

| 总分 | 510分 | |

| 考查科目 (各区负责命题并组织实施) | 生物 | 成绩以等级呈现,由高到低分为A、B、C、 D四个等级,考查科目成绩用于毕业,在升 学中参考使用 |

| 地理 | ||

| 化学 | ||

| 历史 | ||

| 考核科目 (各区指导学校组织实施) | 信息科技 | 成绩以合格/不合格呈现,成绩用于毕业, 在升学中参考使用。 |

| 艺术 | ||

| 劳动 | ||

| 综合实践活动 | ||

一、 分层评价体系:从“分分计较”到“分级参考”的战略性分流

北京方案最显著的特征,是构建了一个清晰的三层评价结构,对不同学科赋予了差异化的评价权重和功能。

1. 核心统考科目(510分):坚守学术基础与选拔功能。

语文、数学、外语(含听说)三科维持100分的高分值,体现了对语言与数理逻辑等核心基础能力的持续重视。物理、道德与法治定为80分,且均包含了实践或综合素质的过程性评价(物理实验操作10分,道法综合素质评价10分),这传递出对知识应用与品德发展的并重。这五门全市统一命题、以原始分计入总分的科目,构成了高中选拔录取的主要依据,保证了人才筛选所必需的区分度与公平性。

2. 等级考查科目(生物、地理、化学、历史):减轻负担与强调均衡。

这四科成绩以A、B、C、D等级呈现,仅用于毕业和在升学中“参考使用”。这一设计极具匠心。它将部分重要学科从激烈的分数竞争中剥离出来,有效减轻了学生“每分必争”的应试压力,为学生的个性化发展和兴趣探索腾出了空间。同时,“参考使用”又意味着优质高中在录取时仍会关注这些科目的等级,避免了学生的彻底放弃,确保了初中知识的完整性和学生知识结构的相对均衡。这是对“全科发展”与“个性减负”之间平衡点的一次精准探索。

3. 合格考核科目(信息科技、艺术、劳动等):强化素养底线与育人导向。

将信息科技、艺术、劳动、综合实践活动等列为以“合格/不合格”呈现的考核科目,并交由学校组织实施,其政策意图非常明确:这些课程的核心目标不是选拔,而是保障。它确保了每一位学生都必须达到国家规定的基本素养底线,掌握了必要的现代科技技能,接受了基本的艺术熏陶和劳动锻炼。这有力地扭转了这些“副科”在应试压力下被边缘化的趋势,从制度上保障了“五育并举”的真正落地,凸显了教育的完整性和基础性育人功能。

二、 过程性考核的深度嵌入:教育是一场马拉松而非短跑冲刺

北京方案另一个革命性的变化,是将过程性考核理念系统性地嵌入评价体系,打破了一次考试决定最终成绩的传统模式。

体育与健康的考核是典范。 50分的总分被分解到初中三年:初二上学期的体育健康考核(10分)、初二下学期的体育健康知识机考(10分)、初三下学期的现场考试(30分)。这种设计将健康理念、知识学习与体能锻炼贯穿于整个初中阶段,引导学生养成终身锻炼的习惯,而非考前临时抱佛脚。它评价的不再是短暂的爆发力,而是持续的健康积累,真正体现了“体育与健康”的课程内涵。

道德与法治科目中的“综合素质评价10分” 同样意义深远。它将学生平日的思想品德、行为规范、社会实践等难以通过一张试卷衡量的表现,以量化形式纳入升学评价体系。这促使学校、学生和家长从初一就开始重视日常品行的养成和社会责任的承担,让立德树人从软性要求变为具有硬性约束的评价指标。

三、 系统性影响与未来挑战:理想与现实之间的调适

这套复杂的评价体系,无疑将对北京的基础教育生态产生深远影响。

对于学校而言, 教学管理面临全新挑战。如何科学、公平地组织实施考查科目和考核科目的评价?如何记录并评定每个学生的综合素质?如何合理配置师资,确保“考试科目”与“非考试科目”都能高质量开展?这要求学校提升精细化管理和过程性评价的能力。

对于学生和家长, 则需要重新规划学习策略。在确保统考科目优势的同时,必须重视考查科目的等级,更不能对考核科目掉以轻心。更重要的是,必须转变“初三冲刺”的旧观念,从初一入学起就要关注体育的过程性积累和日常综合素质的表现。这有助于减轻终极考试焦虑,但同时也对长期、均衡的努力提出了更高要求。

然而,挑战亦存。 如何确保各区、各校在考查、考核科目评价上的标准统一与公平公正?如何避免“综合素质评价”在实施中流于形式或产生新的不公?这些都需要配套的监督机制、透明的操作流程和专业的教师培训作为支撑。

结语:导向未来的评价探索

2026年北京中考方案,其意义远超出一次考试制度的调整。它通过分层评价,试图在保证选拔效率的同时,呵护学生的个性成长与全面发展;通过深化过程性考核,力图将教育的关注点从结果拉回到过程本身,引导家庭和社会形成健康的教育观。这是一次极具勇气的探索,其核心在于承认人的成长是多元的、长期的、复杂的,而非单一分数所能完全概括。

这套方案的最终效果,有待时间的检验。但它无疑发出了一个强有力的信号:北京的教育改革,正坚定地朝着减轻学生负担、促进五育融合、培养适应未来社会的综合型人才的方向迈进。这份“新蓝图”所描绘的,不仅是考试的未来,更是教育的应然之态。